GDOES

Die Glimmentladungsspektrometrie GDOES (glow discharge optical (emission) spectroscopy) bietet die Möglichkeit sowohl die Schichtdicke als auch die Zusammensetzung zu analysieren.

Quantitative GDOES-Tiefenprofilanalysen bieten die Möglichkeit durch Konzentrations-Tiefenprofilverläufe Schichten von wenigen Atomlagen Dicke bis zu 500 µm Tiefe und mehr zu analysieren. Aufgrund unserer sehr guten Ausstattung (wir haben 2 neuwertige Glimmentladungsspektrometer GDA750 HR der Firma Spectruma Analytik GmbH) und unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung analysieren wir schnell und zuverlässig Ihre Schichten.

Wir unterschieden uns von unseren Mitbewerber in der Tiefenprofilanalyse Ihrer Proben wie folgt:

- Jede Schicht bzw. jede Probe wird bei uns mit idealen Anregungsbedingungen und optimierten Analysengasen analysiert.

- Wir können kleinste Proben durch gepulste Hochfrequenzanalysen mit einer lateralen Auflösung bis zu 0,8 mm analysieren.

- Dünnste / komplex zu analysierende Schichten werden bei uns immer parallel mittels REM/EDX bzw. RFA analysiert um eine vollständige und korrekte Analyse zu gewährleisten.

- Quantitative GDOES-Tiefenprofilanalysen sind Bestandteil unserer Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025.

- Auf Wunsch bestimmen wir Ihnen die Messunsicherheit unserer Ergebnisse nach aktuell gültigen Normen (GUM, EURCHEM).

- Alle Glimmentladungsspektrometer und Funkenspektrometer werden jährlich mit einem Kalibrierschein überprüft.

- Wir können auf der Probenoberfläche organischen von anorganischen Kohlenstoff unterscheiden.

- Durch gepulste Hochfrequenzanalysen erreichen wir eine sehr gute Tiefenauflösung auch bei thermisch instabilen Schichten / Substraten.

- Wir können eine stöchiometrisch korrekte Bestimmung von Oxidschichten durchführen.

- Bei uns ist eine H-Bestimmung mit „nur geringen“ Artefakten in Ihren Schichten möglich.

Technische Grundlage der metall- und oberflächenanalytischen Verfahren ist eine Gasentladungslampe als Zerstäubungs- und Anregungsquelle, in der die Probe durch Argonionen annähernd planparallel abgesputtert wird. Der Sputterprozeß und die Anregung erfolgt wie in Abbildung 1 dargestellt:

Quelle: SPEKTRUMA Analytik GmbH

Quelle: SPEKTRUMA Analytik GmbH

Anregungsmechanismus in Plasma

Argonteilchen werden durch Anlegen einer Gleichspannung ionisiert (1) und aufgrund der Potentialdifferenz auf die, als Kathode geschaltete Probe, beschleunigt (2,3). Dadurch werden Probeteilchen abgesputtert und im Plasma v. a. durch Elektronenstoß (5) angeregt (6). Die ausgesendeten Lichtquanten werden in einem optischen Emissionsspektrometer analysiert (7).

Quelle: SPEKTRUMA Analytik GmbH

Quelle: SPEKTRUMA Analytik GmbH

Aufbau des optischen Emissionsspektrometer

Die Fläche des Abtrages hängt vom gewählten Anodendurchmesser ab, der in der Regel 4 oder 2,5 mm beträgt.

Die Lichtquanten werden durch eine Linse auf ein holographisches Gitter abgebildet (Abbildung 2). Die Trennung der Wellenlängen erfolgt mit einer optischen Anordnung nach Paschen/Runge auf einem Rowlandkreis. Es ist somit möglich, die charakteristischen Spektrallinien aller Elemente gleichzeitig zu messen. Wird die Messung zudem zeitaufgelöst mit Hilfe eines Computersystems durchgeführt, so können die Konzentrationsveränderungen aller vorliegenden Elemente entlang der Tiefenachse durch eine Schicht erfaßt werden [3,4].

Auf der Basis der Entwicklungsarbeiten von A. Bengtson und seinen Mitarbeitern ist es heute möglich, zeitaufgelöste GDO(E)S-Intensitätsverläufe mit Hilfe einer Multimatrixkalibration in Konzentrations-Tiefenprofile zu transformieren. Eine derartige Kalibration trägt der Tatsache Rechnung, daß verschiedene Werkstoffe unterschiedliche Zerstäubungsraten aufweisen. Über eine Normierung der Elementgehalte auf 100 % erhält man die Konzentrationen der Elemente einer unbekannten Probe. Die Tiefe wird ermittelt durch den Vergleich der aktuellen Sputterrate mit der Sputterrate von Reineisen [2,4].

Vorteile quantitativer GDOS-Tiefenprofilanalysen:

- Tiefenprofilanalysen runder und gekrümmter Proben sind möglich!

- Bestimmung aller Elemente (incl. H) möglich

- Niedrige Nachweisgrenzen (0,1 – 50 ppm; Ausnahme Cl und F)

- Hohe Sputterrateà Tiefenprofilanalysen bis 100 µm

- Kostengünstige Anschaffung, geringe Analysenkosten im Vergleich mit anderen oberflächenanalytischen Verfahren

- Chemische Analyse des Grundmateriales möglich+ Reproduzierbarkeit< 1% rsd+ Tiefenauflösung: ca. 10 % der abgetragenen Tiefe (in Abhängigkeit von der Oberflächenrauheit)

Nachteile quantitativer GDOS-Tiefenprofilanalysen:

- Laterale Auflösung >2 mm

- Verfügbarkeit von Eichstandards

- Bindungszustände nur eingeschränkt nachweisbar

Die Nachweisgrenzen von optischen Emissionsspektrometern oder von Glimmentladungsspektrometern lassen sich prinzipiell durch folgende beide Möglichkeiten bestimmen:

- Bestimmung der Wiederholpräzision des spektralen Untergrundes

- Ermittlung von BEC/30

Zu 1. Durch die Bestimmung des spektralen Untergrundes lässt sich relativ schnell und einfach die Nachweisgrenze der einzelnen Elemente bestimmen. In der Praxis wird dabei eine Probe die den Analyten in deutlich geringerer Konzentration erhält als die Nachweisgrenze für dieses Element beträgt z. B. 10 Mal gemessen. Die absolute Standardabweichung * 3 ist per Definition die Nachweisgrenze dieses Elementes. Dies funktioniert nur unter der Voraussetzung, daß die

Standardabweichung vorwiegend durch den spektralen Untergrund bestimmt wird und der Analyt nicht oder nur in sehr geringer Konzentration vorhanden ist.

Da die modernen, hochauflösenden Funken- und Glimmentladungsspektrometer teilweise Nachweisgrenzen im unteren ppm-Bereich aufweisen sind derartige Reinstproben nicht bzw. nur sehr eingeschränkt vorhanden.

Zu 2. Unter der Voraussetzung einer linearen Kalibrierkurve im Spurenbereich lässt sich durch eine 2-Punktkalibration im Spurenbereich der BEC-Wert ermitteln. Unter der Annahme einer relativen Wiederholpräzision von 1 % kann somit die Nachweisgrenze mit BEC/30 bestimmt werden. Aus der Nachweisgrenze lassen sich auch die für die Analytik dann wichtige Bestimmungsgrenze und Erfassungsgrenze ableiten.

Generell gilt:

- Erst ab der Nachweisgrenze (limit of detection LOD) lassen sich Aussagen treffen ob ein Element in einer Probe mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhanden ist oder nicht. Es ist hier nicht möglich Angaben über eine Konzentration des Elementes in einer Probe zu treffen.

- Die Erfassungsgrenze ist gleich dem doppelten Wert der Nachweisgrenze. Die Erfassungsgrenze gibt den Mindestgehalt einer entsprechenden Probe an, der mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen werden kann.

- Die Bestimmungsgrenze oder Quantifizierungsgrenze (englisch limit of quantification, LOQ) ist die kleinste Konzentration eines Analyten, die quantitativ mit einer festgelegten Präzision bestimmt werden kann. Erst oberhalb der Bestimmungsgrenze werden quantitative Analysenergebnisse angegeben.

Achtung: Für die tägliche Praxis sowohl in der Funkenspektrometrie OES als auch in der Glimmentladungsspektrometrie GDOES ist es wichtig erst ab der Bestimmungsgrenze quantitative Aussagen über Elementkonzentrationen treffen zu können.

ISO: „Surface chemical analysis – determination of thickness and chemical composition of zinc-based metallic coatings by glow discharge optical emission spectromerty“ ;04/1999 » lesen «

(pdf Datei, Größe 247 KB)

A. Bengtson: „Quantitative depth profile analysis by glow discharge“;GB 1994 » lesen «

(pdf Datei, Größe 476 KB)

T. Asam: Schnelle Tiefenprofilanalytik mit der Glimmentladungsspektroskopie ; VDI-Seminar „Angewandte Oberflächen-,Grenzflächen- und Dünnschichtanalytik“; Mai 2000 » lesen «

(pdf Datei, Größe 1,37 Mb)

Herr Dr. W. Verscharen: U,I-Abhängigkeit der Sputtergeschwindgkeit ; November 2002 » lesen «

Veröffentlichungen:

Prüfung von Randschichten – Übersicht

Diese Datei liegt als PowerPoint Präsentation vor (Größe: entpackt 4,64 Mb)

Als zip Datei » downloaden « (Größe: 4,19 Mb)

Die Tiefenauflösung ist bei allen sputternden Analyseverfahren ein entscheidendes Kriterium. Oft wird behauptet die GDOS kann „dünne“ Schichten nicht mehr richtig auflösen. In dem unten aufgeführten Beispiel ist die Analyse von 10 Wechselschichten Cu und Cr/Ni mit einer Gesamtdicke von 1,6 Mikrometer aufgeführt.

Alle Schichten lassen sich vergleichsweise sehr gut auflösen. Bemerkenswert ist v. a. dass die tieferliegenden Schichten nicht weniger schlecht aufgelöst werden können als Schichten an der Oberfläche der Probe.

60 nm mit 3 nm / Schicht

60 nm mit 3 nm / Schicht

Quelle: Spectruma Analytik GmbH

Quelle: Spectruma Analytik GmbH

Die Tiefenauflösung von sehr dünnen Schichten wie der hier dargestellten TiN/TiAlN/…TiAlN/TiNH/Si-Schichten mit einer Schichtdicke von ca. 3 nm pro Schicht zeigt eindeutig die einzelnen Schichten mit den Verunreinigungen zwischen den Schichten (Elemente H und O).

Quelle: Spectruma Analytik GmbH

Quelle: Spectruma Analytik GmbH

Umrechnung der Intensitäts-Zeitprofile in Konzentrations-Tiefenprofile wie folgt (Angaben ohne Formeln):

1. Durchführung einer Kalibration mit zertifizierten Proben mit bekannter Sputterrate (Sputterratenkorrektur)

2. Berechnung der Konzentrationen aller wesentlichen Elemente jedes Volumensegmentes

3. Normierung auf 100 %

4. Berechnung der Dichte

5. Berechnung der Dicke jedes Volumensegmentes

7. Addieren aller Volumensegmente

Text fehlt

Praxisbeispiele

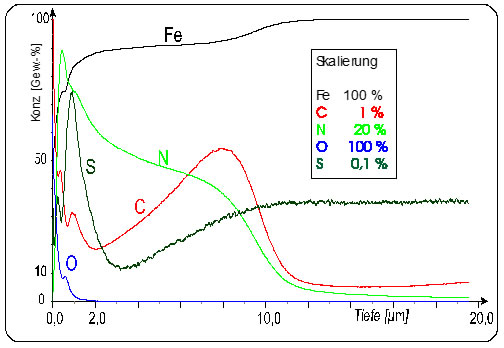

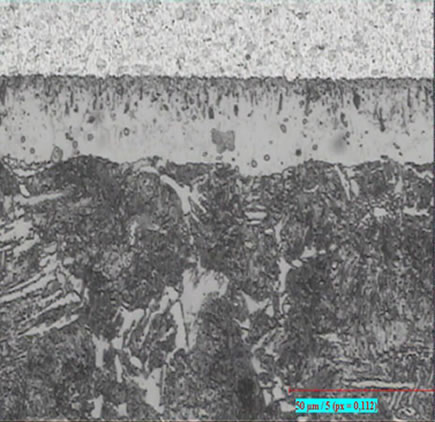

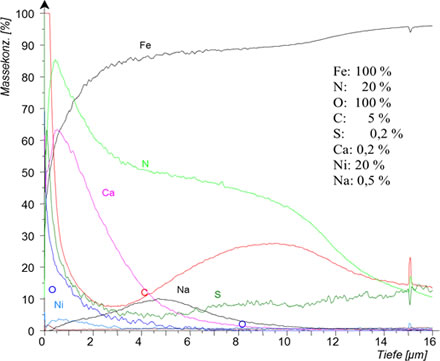

Gasnitrierter Kolben

Kolben aus dem Werkstoff 42CrMo4 wurden gasnitriert mit einer Vorgabe für die Dicke der Verbindungsschicht von 10 + 10 µm. Kolben der aktuellen Chargen konnten ohne Änderung der Ofenparameter nur mehr eine Verbindungsschicht von 8 – 10 µm bilden.

Metallographische Schliffbilder zeigten keine Ursachen für die zu geringen Verbindungsschichten.

Eine quantitative GDOES-Tiefenprofilanalyse eines Kolbens ergab eine Verbindungsschichtdicke von 9,5 µm.

Auffällig war jedoch eine extreme Schwefelanreicherung in 1 µm Tiefe.

Aufgrund eines Produktionsengpasses wurde die Zerspanungsgeschwindigkeit verdoppelt wodurch sich durch die Kühlmittel Passivschichten auf der Oberfläche bildeten. Dies führte zu einer Diffusion von Schwefel in die Bauteiloberfläche mit einer dadurch verbundenen Bildung einer Passivschicht.

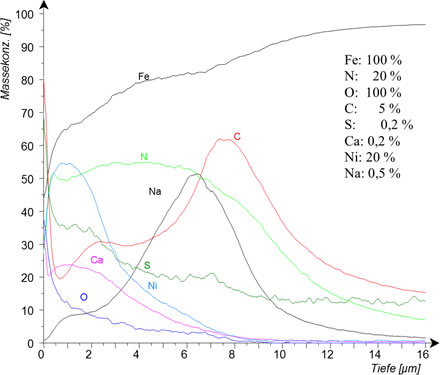

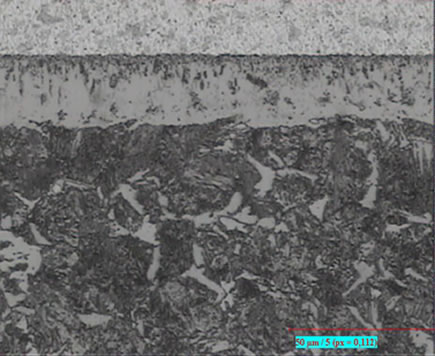

Salzbadnitrierte Proben

3 Proben wurden wie folgt salzbadnitrocarburiert:

– Inconel-Tiegel + NS2 Bad

– Titan-Tiegel + NS2 Bad

– Titan –Tiegel + TF1 Bad

Alle 3 Proben wurden metallographisch präpariert und ausgewertet. Zudem wurden die Proben durch quantitative GDOES-Tiefenprofilanalysen analysiert.

Inconel-Tiegel + NS2 Bad

Titan-Tiegel + NS2 Bad

Titan –Tiegel + TF1 Bad

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Text fehlt

Für Tiefenprofilanalysen nichtleitender Schichten ist eine Hochfrequenzquelle erforderlich. Eine Quantifizierung der Intensitäts-Zeitprofile ist durch eine Kalibration mit Referenzproben möglich.

Um durch den teilweise hohen Energieeintrag beim Sputterprozeß die Probenoberfläche nicht zu beschädigen können gepulste Entladungen verwendet werden. Dies führt zu deutlich verbesserter Tiefenauflösung durch Wahl der optimalen Anregungsbedingungen.

Halbleiterschicht mit GaN Zwischenschicht

An der Oberfläche einer 100 nm dicken Halbleiterschicht bestehend aus GaN befindet sich eine Mg-Anreicherung von ca. 250 ppm. Darunter lässt sich eine Diffusionssperre bestehend aus Al mit einer Schichtdicke von 4 nm erkennen.

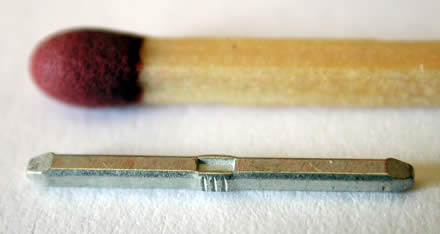

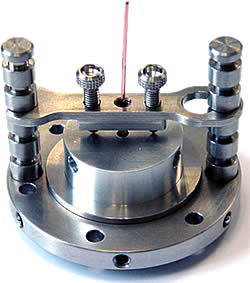

Adapter für Drähte in der Universalmeßkammer

- Einfacher Probenwechsel

- Definierte Probenpräparation

- Unterschiedliche Probendurchmesser möglich

Cu-beschichteter Stahldraht